Recyclage ou réemploi des batteries automobiles : Que choisir ?

À mesure que la mobilité électrique s’impose, les batteries automobiles deviennent un enjeu industriel, environnemental et stratégique majeur.

D’ici 2030, des millions de batteries lithium-ion arriveront en fin de première vie… et avec elles, une question cruciale : que faire de ces unités encore fonctionnelles, mais plus assez performantes pour un usage embarqué

Réemploi, réaffectation, recyclage : dans cet article, nous vous proposons une analyse claire et structurée de ces 3 stratégies. Objectif : comprendre les enjeux de la fin de vie des batteries automobiles et explorer les solutions de cette filière en pleine structuration.

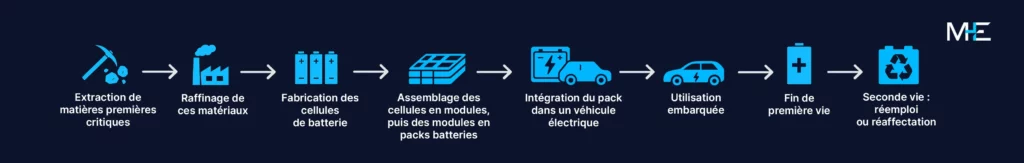

Comprendre le cycle de vie des batteries automobiles

Fabrication, usage, fin de vie

Avant d’envisager la seconde vie ou le recyclage d’une batterie, il est essentiel de comprendre les grandes étapes de son cycle de vie :

- Extraction de matières premières critiques.

- Raffinage de ces matériaux.

- Fabrication des cellules de batterie.

- Assemblage des cellules en modules, puis des modules en packs batteries complets.

- Intégration du pack dans un véhicule électrique.

- Utilisation embarquée : la batterie assure la propulsion du véhicule sur plusieurs centaines de cycles de charge.

- Fin de première vie : la batterie devient inapte à un usage automobile intensif.

- Seconde vie : réemploi ou réaffectation.

La fin de vie : un enjeu stratégique en Europe

Au-delà de l’urgence environnementale, la gestion des batteries en fin de vie est devenue une question de souveraineté industrielle. L’Europe ne dispose pas des ressources nécessaires pour produire seule ses batteries. Pourtant, d’ici 2040, le gisement mondial de batteries usagées pourrait atteindre 1 300 GWh selon l’IEA (international energy agency). Ce stock représente une véritable mine locale de matériaux critiques (lithium, cobalt, nickel) indispensables à la transition énergétique.

Dans ce contexte, l’Union européenne a adopté en 2023 un nouveau règlement sur les batteries. Il impose aux producteurs des exigences strictes en matière de traçabilité, de recyclage et surtout de réutilisation prioritaire. Objectif : sécuriser l’accès aux ressources, éviter le gaspillage et réduire la dépendance aux importations. À la clé ? 32,5 millions de tonnes de CO₂ évitées, ainsi qu’un potentiel d’économie de 32 milliards d’euros en investissements.

Comprendre les spécificités des batteries automobiles

Les types de batteries les plus répandues

Sur le marché des véhicules électriques, la grande majorité des batteries repose sur la technologie lithium-ion. Plusieurs variantes coexistent :

- NMC (nickel-manganèse-cobalt) : chimie encore dominante en Europe, elle offre une excellente densité énergétique, une bonne autonomie et une recharge rapide. Néanmoins, elle est coûteuse et parfois sensible à la température ;

- LFP (lithium-fer-phosphate) : plus stable thermiquement, moins chère à produire, sans cobalt ni nickel. Elle affiche une durée de vie supérieure, mais une densité énergétique plus faible. Elle est de plus en plus utilisée, notamment en Chine, ou encore chez Tesla et BYD pour les modèles entrés de gamme ;

- NCA (nickel-cobalt-aluminium) : utilisée principalement pour les modèles haut de gamme de Tesla, en partenariat avec Panasonic, elle offre une excellente densité énergétique, mais un coût plus important ;

- technologies émergentes (sodium-ion, batteries solides) : encore au stade de développement ou de pré-industrialisation. Leur promesse : se passer de métaux rares et améliorer la sécurité.

Ce qu’elles contiennent : des ressources critiques à préserver

Les batteries automobiles contiennent des matériaux stratégiques, dont l’extraction et la transformation présentent un fort impact environnemental et géopolitique :

- lithium : indispensable au fonctionnement de la batterie, il est principalement extrait en Amérique du Sud (triangle du lithium), en Australie et en Chine ;

- cobalt : souvent issu de République Démocratique du Congo, où les conditions d’extraction posent des enjeux éthiques majeurs. Il permet de stabiliser la cathode, mais tend à être remplacé dans certaines chimies ;

- nickel : présent en grande quantité dans les batteries à haute densité énergétique, il améliore l’autonomie. Cependant, son extraction est très émettrice de CO₂ ;

- graphite, cuivre, aluminium : le graphite est utilisé pour les anodes, tandis que le cuivre et l’aluminium servent aux connectiques et aux enveloppes. Bien qu’à moindre échelle, ils sont également énergivores à produire, en particulier pour l’aluminium.

3 stratégies pour la fin de vie : réemploi, réaffectation, recyclage

Lorsqu’une batterie atteint la fin de sa première vie, elle ne peut plus garantir la performance exigée pour un usage automobile classique. Pourtant, elle conserve encore une valeur énergétique importante. Plusieurs options s’offrent alors aux acteurs du secteur pour prolonger son utilité : le réemploi, la réaffectation ou le recyclage. Zoom sur ces 3 stratégies complémentaires.

Évaluer l’état de santé d’une batterie : un préalable indispensable

Avant de décider du devenir d’une batterie en fin de première vie, il est indispensable de mesurer son état de santé – ou state of health (SOH). Ce dernier dépend de nombreux paramètres : nombre de cycles, intensité des charges, température de fonctionnement, profondeur des décharges… mais aussi événements accidentels ou défauts de fabrication.

Autrement dit, deux batteries du même âge peuvent avoir un SOH radicalement différent.

Cette étape de diagnostic est centrale pour :

• Éviter de réemployer des batteries instables : un SOH insuffisant peut entraîner des risques de sécurité lors de la réutilisation.

• Maximiser la durée de vie utile : en identifiant les modules encore performants, on prolonge leur usage dans d’autres applications.

• Orienter les modules dégradés vers le recyclage : cela permet de limiter les pertes matière et d’alimenter de futures chaînes de fabrication de batteries.

1. Réemploi : prolonger la première vie

Définition

Le réemploi consiste à réutiliser une batterie, complète ou partielle, dans son usage initial, c’est-à-dire sans transformation ni modification significative. Par exemple, lorsqu’un pack batterie est démonté d’un véhicule puis réinstallé dans un autre véhicule du même type, après vérification de sa compatibilité et de son état.

Application

Le réemploi concerne principalement les batteries encore en bon état, retirées de véhicules électriques d’occasion ou en fin de leasing. Ces dernières peuvent être réinstallées dans des véhicules similaires, pour prolonger leur usage initial sans modification technique majeure. Cette solution est particulièrement intéressante pour les particuliers et les gestionnaires de flottes (taxis, utilitaires). En effet, elle permet de remplacer à moindre coût une batterie usée par une batterie de seconde main. Le réemploi est également pratiqué dans le secteur de la mobilité légère, comme les scooters ou vélos électriques, lorsque les batteries sont compatibles et suffisamment performantes.

Conditions de faisabilité

Pour qu’un réemploi soit envisageable, la batterie doit présenter :

- un SOH supérieur à 80 %, pour des performances suffisamment élevées ;

- une compatibilité technique et logicielle avec le véhicule de destination ;

- une bonne traçabilité (nombre de cycles, température d’usage, historique…).

Intérêts et limites

Le réemploi est la solution la plus vertueuse d’un point de vue carbone. Il ne nécessite aucune transformation ni dépense énergétique liée au traitement ou au transport lourd. Il prolonge directement la durée de vie utile de la batterie, tout en évitant la fabrication d’une batterie neuve.

En revanche, cette stratégie ne convient pas aux batteries dégradées, accidentées ou incompatibles avec les nouvelles générations de véhicules. Elle est peu utilisée par les constructeurs, qui redoutent des problèmes de garantie ou de responsabilité.

2. Réaffectation : offrir une seconde vie ailleurs

1. Définition

La réaffectation désigne la réutilisation d’une batterie dans un usage différent de celui pour lequel elle a été conçue. On parle souvent de « seconde vie » dans le cas d’un passage du véhicule vers un système fixe de stockage d’énergie.

Applications principales

- Stockage stationnaire d’énergie : installation dans des bâtiments pour absorber les pics de consommation, soutenir des panneaux photovoltaïques, alimenter des bornes de recharge ou servir de système de secours ;

- infrastructures isolées : micro-réseaux, sites autonomes, zones non raccordées au réseau principal ;

- mobilité lente ou usage industriel : chariots élévateurs, robots, appareils agricoles.

Exemple : la réaffectation selon Mob Energy

Mob-Energy s’est spécialisée dans cette approche. Nous récupérons des modules issus de batteries automobiles en fin de vie, les évaluons selon des protocoles internes rigoureux, puis les intégrons dans notre système de stockage intelligent Eiko, notamment pour alimenter des bornes de recharge.

Cette stratégie permet de valoriser des batteries trop limitées pour la mobilité rapide, mais encore largement fonctionnelles pour un usage stationnaire plus tolérant.

Intérêts et limites

La production d’une batterie automobile de 40 kWh génère 5.3 tCOe₂e, alors que sa réutilisation dans un système de stockage stationnaire permet d’éviter jusqu’à 1,6 tCO₂e par rapport à une nouvelle production. De manière générale, la réaffectation contribue à réduire les déchets, retarder le recyclage et maximiser la valeur de fabrication initiale. Néanmoins, elle nécessite un travail de reconditionnement, des tests de sécurité poussés, ainsi qu’un certain niveau de standardisation. Il reste encore des défis techniques, économiques et réglementaires à relever pour généraliser cette pratique !

3. Recyclage : récupérer les matériaux

Définition

Le recyclage consiste à traiter une batterie en fin de vie pour en extraire les matériaux valorisables, notamment le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, l’aluminium et le graphite. C’est la dernière étape du cycle de vie, lorsque la batterie ne peut plus être utilisée ou réaffectée.

Étapes du recyclage

- Collecte et transport vers une unité spécialisée (avec traitement sécurisé des batteries lithium-ion).

- Démontage des packs pour séparer modules, cellules et composants.

- Broyage puis séparation physique et chimique des éléments (hydrométallurgie ou pyrométallurgie).

- Raffinage des matériaux pour les réintroduire dans la chaîne de fabrication.

Acteurs en France

Plusieurs entreprises développent des solutions industrielles de recyclage :

- SNAM : acteur historique spécialisé dans le recyclage des batteries automobiles et industrielles, avec des procédés éprouvés pour différents types de chimies ;

- Veolia : en partenariat avec Renault, l’entreprise développe une filière de recyclage hydrométallurgique des métaux contenus dans les batteries ;

- Mecaware : start-up lyonnaise innovante, elle développe un procédé de recyclage sans réactif chimique. Très prometteur, il permet de récupérer les métaux critiques comme le lithium, le cobalt ou le nickel.

Intérêts et limites

Le recyclage évite l’extraction primaire, mais reste une opération énergivore. Elle nécessite des installations industrielles lourdes, du transport, et produit parfois des déchets secondaires. Son efficacité dépend du taux de récupération, qui peut atteindre jusqu’à 95 % dans les meilleurs cas, mais beaucoup moins dans les centres non optimisés.

Malgré tout, à mesure que le gisement de batteries usagées augmente, le recyclage deviendra incontournable pour sécuriser l’approvisionnement en matières premières. L’Union européenne impose d’ailleurs des taux minimaux et prévoit des pénalités en cas de non-conformité.

Quelle solution choisir ? Réemploi, réaffectation ou recyclage ?

Tableau Comparatif

| Réemploi | Réaffectation | Recyclage | |

|---|---|---|---|

| Usage | Même usage que d’origine (véhicule) | Usage différent (stationnaire) | Récupération des matériaux |

| Transformation nécessaire | Aucune | Faible à moyenne | Élevée |

| Condition requise | SOH > 80 % | SOH > 70 % selon l’application | Batterie trop dégradée |

| Durée de vie gagnée | 3 à 5 ans | 7 à 10 ans | / |

| Impact environnemental | Très faible | Faible à modéré | Modéré à élevé selon la technologie |

| Coût | Faible | Moyen | Élevé |

| Complexité réglementaire | Moyenne | Élevée | Moyenne |

Une stratégie circulaire en plusieurs temps

Dans une logique d’économie circulaire, il ne s’agit pas de choisir une seule stratégie, mais bien de les enchaîner dans un ordre cohérent :

réemploi -> réaffectation -> recyclage.

Cette approche complémentaire permet :

- de maximiser la durée de vie utile d’une batterie ;

- de différer le recyclage, plus énergivore ;

- de réduire la pression sur les ressources naturelles ;

- et de rentabiliser au maximum l’impact initial de la fabrication.

Vous l’aurez compris : la fin de vie d’une batterie automobile ne marque pas la fin de son utilité. Réemployer, réaffecter, recycler : ces 3 stratégies forment un triptyque complémentaire. À l’heure où les volumes de batteries usagées vont exploser, il est essentiel d’adopter une vision circulaire, pragmatique et structurée.

Vous souhaitez en savoir plus sur la seconde vie des batteries et les solutions développées par Mob-Energy ? Contactez notre équipe !

Découvrez comment le stockage d’énergie par batterie permet à votre entreprise de réduire ses coûts, valoriser sa production et sécuriser ses opérations.