Seconde vie des batteries automobiles : les enjeux pour l’Europe

À mesure que les véhicules électriques se multiplient, une question cruciale se profile : que faire des batteries de voiture électrique en fin de première vie ?

Encore performantes mais inadaptées à l’usage embarqué, elles représentent un gisement stratégique pour l’Europe.

Entre enjeux climatiques, dépendance aux matières premières et ambitions industrielles, leur seconde vie devient un levier clé de souveraineté. Décryptage d’un tournant discret mais décisif.

Électrification et fin de première vie : État des lieux du marché européen

Un boom attendu du véhicule électrique en Europe

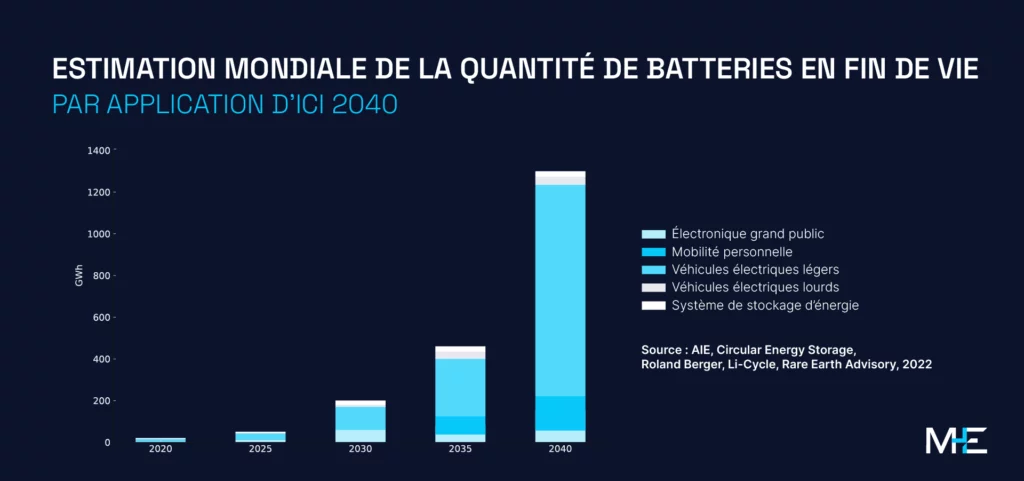

La transition vers la mobilité électrique s’accélère en Europe. Portée par les objectifs climatiques du Green Deal et les interdictions progressives des véhicules thermiques neufs à l’horizon 2035, l’adoption du véhicule électrique (VE) explose. Résultat : des millions de batteries lithium-ion vont entrer en service d’ici 2030… et autant arriveront en fin de première vie dans les années qui suivent. Selon les estimations, le gisement mondial de batteries de seconde vie pourrait atteindre 200 GWh en 2030 et 1 300 GWh en 2040 !

Une batterie de voiture électrique contient généralement entre 30 et 100 kWh pour les véhicules légers et jusqu’à 500 kWh pour les poids lourds. Le volume cumulé à venir est donc colossal, et constitue déjà un enjeu logistique, industriel et environnemental pour l’Europe.

La fin de première vie, un point de bascule décisif

Une batterie n’est pas « morte » lorsqu’elle quitte un véhicule : elle est simplement jugée inadaptée à son usage initial de traction automobile. En général, cette sortie intervient lorsque sa capacité chute sous les 70-80 % de son niveau initial. Elle peut aussi être retirée prématurément suite à un accident, une panne ou un changement de pack imposé par le constructeur ou l’assureur.

La batterie n’est alors ni inutilisable, ni pleinement performante. Car c’est à ce moment que se décide son devenir : sera-t-elle réemployée, réaffectée dans un autre usage, ou directement recyclée ?

Ce point de bascule représente aussi un défi technique. Il nécessite une évaluation fine de l’état de santé (SOH) des batteries, une traçabilité ainsi qu’une qualification rigoureuse. En clair, une gestion maîtrisée de cette transition conditionne la réussite de toute filière circulaire en Europe.

Les grands enjeux pour l’Union européenne

Alors que la mobilité électrique se déploie massivement, l’Union européenne se retrouve face à un triple défi :

- réduire sa dépendance géopolitique ;

- limiter l’impact environnemental de la filière batterie ;

- créer de la valeur et de l’emploi sur son sol.

La seconde vie des batteries automobiles cristallise ces enjeux. Elle offre une alternative concrète à l’extraction de nouvelles ressources, tout en structurant une économie circulaire locale.

1. Souveraineté industrielle et indépendance stratégique

Aujourd’hui, l’Europe reste massivement dépendante des importations pour produire des batteries. L’extraction, le raffinage et même l’assemblage des cellules sont concentrés en Chine, en Amérique du Sud, en Australie ou en République Démocratique du Congo. Les matières premières critiques, comme le lithium, le nickel ou le cobalt, sont à la fois rares, géopolitiquement sensibles et polluantes à extraire.

Face à ce constat, l’Union européenne cherche à sécuriser ses approvisionnements en limitant l’extraction primaire, notamment par le biais du règlement européen sur les batteries, adopté en juillet 2023. Ce texte impose notamment des taux minimaux de matières recyclées dans les batteries mises sur le marché européen.

Mais au-delà du recyclage, c’est la prolongation de la durée de vie utile des batteries qui devient un levier d’indépendance. En favorisant le réemploi ou la réaffectation, l’Europe diminue son besoin en batteries neuves… et donc en matières premières.

2. Enjeux écologiques : limiter l’empreinte carbone des batteries

La production d’une batterie automobile est éminemment énergivore. Une batterie de 40 kWh génère environ 5,3 tonnes équivalent CO₂ au cours de sa fabrication.

D’où l’importance capitale de la seconde vie. Réutiliser une batterie dans un usage stationnaire permettrait d’éviter jusqu’à 1,6 tCO₂e en se passant de la production d’une batterie neuve dédiée à cet usage.

Autre levier écologique majeur : le stockage des énergies renouvelables. En intégrant des batteries de seconde vie dans des installations solaires ou dans des bornes de recharge décentralisées (comme le fait Mob-Energy via la solution Eiko), il devient possible de valoriser les surplus d’électricité verte, de réduire la dépendance aux centrales fossiles et de désaturer le réseau électrique en limitant les pics de consommation.

En résumé, la seconde vie transforme un déchet en ressource et une fin de parcours en accélérateur de transition énergétique.

3. Opportunités économiques pour l’Europe

Derrière la logique écologique et géopolitique se dessine un enjeu de compétitivité industrielle. La mise en place d’une filière européenne de réemploi et de réaffectation des batteries pourrait générer des retombées économiques majeures :

- création d’emplois non délocalisables : diagnostic, logistique, reconditionnement, intégration dans de nouveaux systèmes, maintenance… autant de maillons à structurer à l’échelle locale ;

- développement d’un savoir-faire technologique : expertise en diagnostic du SOH, traçabilité, intelligence embarquée… des niches industrielles où l’Europe peut se positionner en leader ;

- renforcement de la souveraineté industrielle : en structurant une filière dédiée à la seconde vie, l’Europe peut espérer regagner du terrain dans un secteur stratégique aujourd’hui dominé par la Chine, qui détient le quasi-monopole sur la fabrication des batteries neuves ;

- réduction des coûts : face au coût élevé du recyclage, les détenteurs de batteries auront tout intérêt à s’adresser à des acteurs de la seconde vie. Ce modèle permettra un accès à la ressource à moindre coût et la mise sur le marché de batteries reconditionnées compétitives en prix.

La mise en place du règlement européen sur les batteries contribuera à répondre à ces défis sur le long terme. Zoom sur cet outil crucial.

Le règlement européen sur les batteries (2023) : vers une batterie plus durable

Une nouvelle régulation ambitieuse

Adopté le 12 juillet 2023, le nouveau règlement européen sur les batteries (UE 2023/1542) marque un tournant majeur dans la stratégie industrielle et environnementale de l’Union européenne. S’inscrivant dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, il vise à faire des batteries un produit traçable, durable et mieux intégré au tissu économique européen.

Ce texte, directement applicable dans les États membres, poursuit un double objectif :

- réduire les impacts environnementaux des batteries tout au long de leur cycle de vie ;

- favoriser le développement d’une industrie européenne plus souveraine.

Les mesures clés du règlement

Le règlement introduit une série de mesures, généralement prévues pour l’horizon 2025–2031. Voici les plus significatives, en lien direct avec les batteries automobiles :

Le passeport numérique des batteries

Dès 2027, toutes les batteries de véhicules électriques mises sur le marché européen devront disposer d’un passeport numérique unique, un document en ligne sous la forme d’un QR Code. Ce dernier inclura :

- l’origine des matériaux ;

- le taux de contenu recyclé ;

- le bilan carbone de la fabrication ;

- le nombre de cycles et l’état de santé.

Objectif ? Permettre une traçabilité totale tout au long du cycle de vie et faciliter le diagnostic de fin de première vie.

Les objectifs obligatoires de contenu recyclé

Dès 2031, les batteries mises sur le marché européen devront contenir a minima :

- 16 % de cobalt recyclé ;

- 6 % de lithium recyclé ;

- 6 % de nickel recyclé.

Ces taux, qui seront révisés à la hausse dès 2036, visent à inciter au recyclage en boucle fermée sur le territoire européen et à limiter la dépendance aux matières premières nouvellement extraite.

Le renforcement de la collecte des batteries usagées

Le règlement fixe également des objectifs de collecte ambitieux, avec des taux progressifs selon le type de batterie. Pour les batteries de véhicules électriques, la responsabilité élargie des producteurs (REP) est renforcée, avec une obligation de reprise et de traitement conforme. Cette obligation incite les producteurs à se tourner vers des acteurs de la seconde vie pour écouler leurs stocks de batteries en fin de première vie, évitant ainsi les coûts élevés liés au recyclage.

Les exigences d’éco-conception

Les constructeurs doivent désormais concevoir des batteries plus faciles à démonter, diagnostiquer, réparer et réutiliser. Les critères de performance, de sécurité, de durabilité et d’efficacité énergétique sont eux aussi encadrés.

Un cadre harmonisé pour le calcul de l’empreinte carbone

Dès février 2025, les fabricants doivent calculer et déclarer l’empreinte carbone totale de chaque batterie, de l’extraction des matières premières à la sortie d’usine. À terme (2028-2030), des seuils d’émissions maximums seront définis, conditionnant l’accès au marché européen.

Quelles secondes vies pour les batteries automobiles ?

Réemploi, réaffectation, recyclage : 3 solutions complémentaires

Lorsqu’une batterie atteint la fin de sa première vie, plusieurs options s’offrent à elle :

- Le réemploi : réutilisation de la batterie dans un véhicule similaire, sans modification majeure.

- La réaffectation : réutilisation dans un usage différent, comme le stockage stationnaire d’énergie ou la micro mobilité.

- Le recyclage : récupération des matériaux valorisables (lithium, cobalt, nickel, aluminium…) lorsque la batterie n’est plus réutilisable en l’état.

Ces trois solutions ne sont pas concurrentes, mais complémentaires. Le règlement européen impose d’ailleurs une hiérarchisation claire : privilégier le réemploi, puis la réaffectation, avant le recyclage.

Pour comprendre en une lecture ces 3 solutions et la manière dont elles se complètent, lisez notre article le réemploi, la réaffectation et le recyclage des batteries automobiles.

Zoom sur les usages stationnaires

Nous l’avons vu, les batteries de seconde vie peuvent être intégrées à des systèmes stationnaires, comme :

- des centrales photovoltaïques, pour stocker l’énergie solaire en journée et la restituer le soir ;

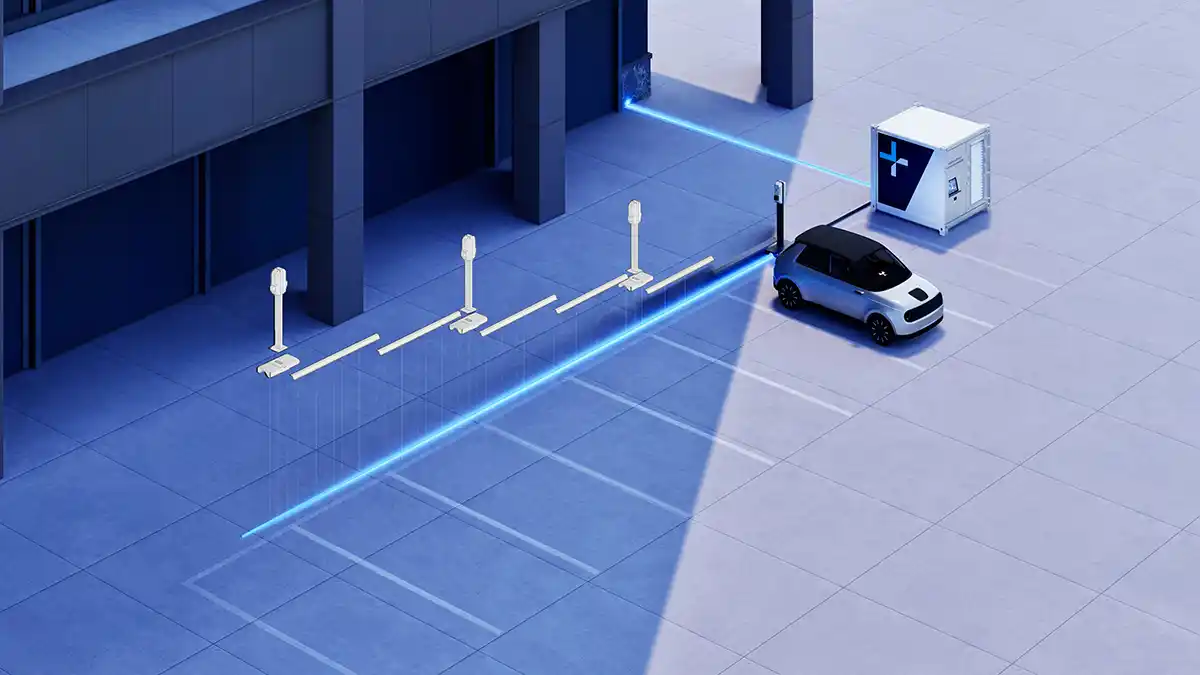

- des systèmes de recharge de véhicules électriques, permanents ou temporaires, comme le fait Mob-Energy avec sa solution Eiko ;

- des micro-réseaux autonomes ou des bâtiments tertiaires, pour lisser les pics de consommation, sécuriser l’alimentation voire optimiser l’autoconsommation.

Parmi les solutions de seconde vie, la réaffectation en stockage stationnaire s’impose comme l’option la plus prometteuse à court terme. Pourquoi ? Parce que contrairement à l’usage embarqué, elle :

- tolère des batteries moins performantes (SOH autour de 70-80 %) ;

- accepte une densité énergétique plus faible ;

- offre un environnement thermiquement stable et moins contraignant.

Surmonter les défis techniques et économiques

Massifier la seconde vie des batteries en Europe implique encore de relever plusieurs défis : standardisation industrielle insuffisante, variabilité des chimies, accès limité aux données d’usage, coûts de reconditionnement parfois élevés…

Face à ces obstacles, des acteurs spécialisés comme Mob-Energy développent des approches pragmatiques : procédures internes de qualification des modules, sourcing intelligent (scraps, rebuts industriels, batteries d’essai) et intégration dans des systèmes modulaires adaptés au stockage stationnaire. Ce positionnement agile permet non seulement de contourner la complexité actuelle du marché, mais aussi d’anticiper la montée en puissance de la filière européenne.

Enfin, l’arrivée du passeport numérique obligatoire en 2027 devrait progressivement améliorer l’accès à ces données critiques, en facilitant le diagnostic et la traçabilité des modules.

Conclusion : la seconde vie des batteries, moteur d’une souveraineté durable ?

Réduire la dépendance aux matières premières, limiter l’empreinte carbone, créer de la valeur localement : la seconde vie des batteries répond aux trois grands défis de l’Europe. Grâce à un cadre réglementaire ambitieux et à des acteurs engagés, elle s’impose comme un levier concret de souveraineté industrielle et énergétique. Encore jeune, cette filière s’accélère et se structure : c’est maintenant qu’il faut s’y positionner !

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de réaffectation développées par Mob-Energy ? Découvrez nos projets ou contactez notre équipe sur www.mob-energy.com !

Découvrez comment le stockage d’énergie par batterie permet à votre entreprise de réduire ses coûts, valoriser sa production et sécuriser ses opérations.