Flexibilité du réseau électrique : Définition, enjeux et solutions

La transition énergétique repose sur l’électrification des activités, et donc sur le développement des énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire. Mais ces sources, bien que durables, sont intermittentes et ne coïncident pas toujours avec la demande en électricité. Cette évolution impose de consolider la flexibilité du réseau électrique.

L’objectif ? Garantir l’équilibre constant entre production et consommation et limiter le recours aux énergies fossiles. Cet article explore la notion de flexibilité, ses enjeux spécifiques en France et les solutions à mettre en œuvre pour construire un modèle énergétique plus robuste et performant.

Qu’est-ce que la flexibilité du réseau électrique ?

Définition

La flexibilité désigne la capacité du réseau électrique à s’adapter en temps réel aux variations de la production et de la consommation d’électricité. Concrètement, elle repose sur trois leviers :

- moduler la production pour l’ajuster à la demande ;

- stocker l’énergie excédentaire pour l’utiliser plus tard ;

- adapter la consommation pour mieux répartir l’utilisation de l’électricité.

Les enjeux spécifiques en France

En France, la transition énergétique et l’essor des énergies renouvelables modifient profondément le paysage énergétique. L’intermittence du solaire et de l’éolien complexifie l’équilibre entre offre et demande. En 2024, plus d’un million de sites de production électrique sont recensés, contre seulement 61 000 en 2010, notamment en raison du développement de l’autoconsommation photovoltaïque.

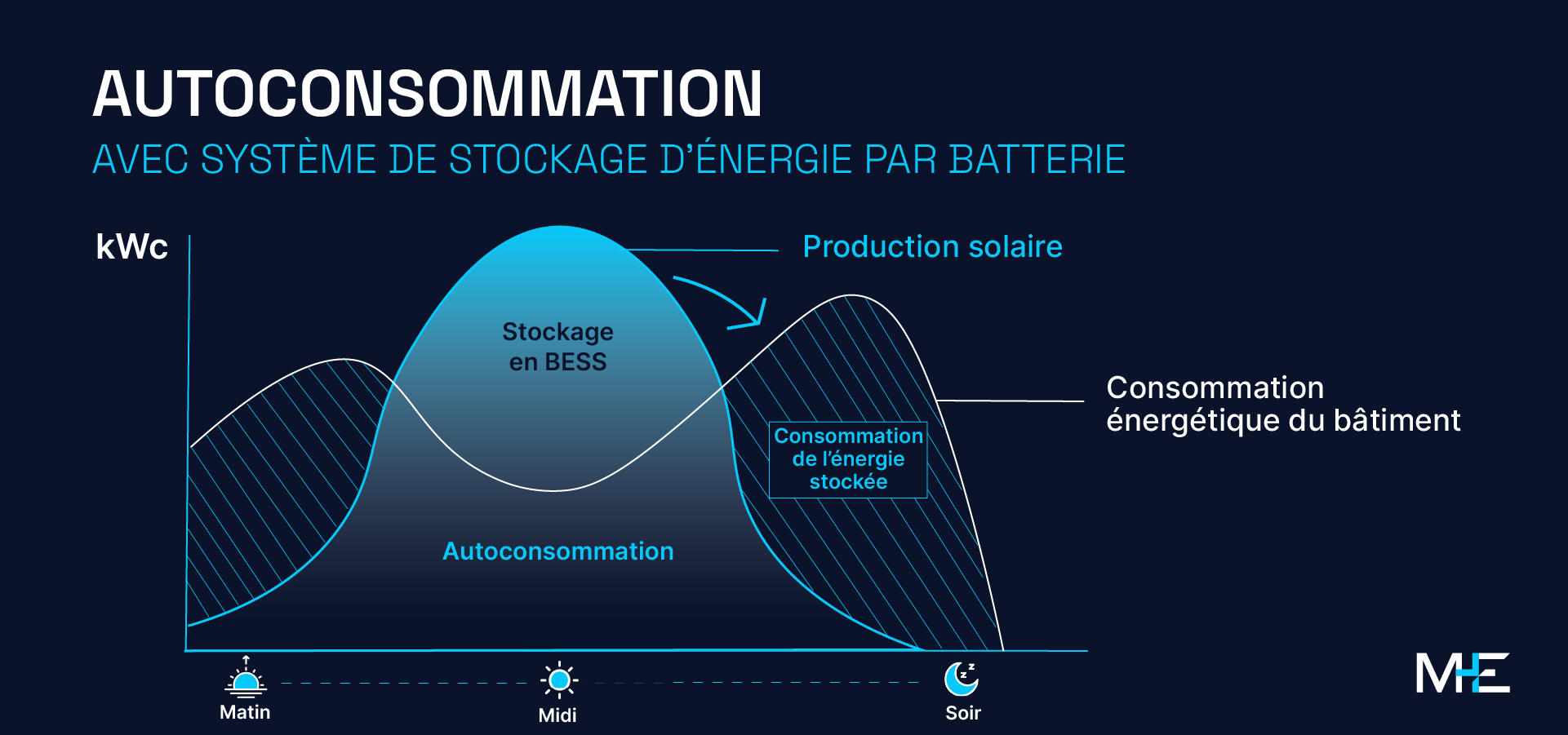

Qu’est-ce que l’autoconsommation ?

L’autoconsommation photovoltaïque désigne l’utilisation directe de l’électricité produite par des panneaux solaires installés sur site, pour couvrir tout ou partie des besoins énergétiques d’un bâtiment ou d’une infrastructure. Cette approche réduit la dépendance au réseau électrique, optimise les coûts d’énergie, et améliore la performance environnementale des entreprises. Le surplus éventuel d’énergie peut être soit stocké (via batteries), soit réinjecté sur le réseau public, avec rémunération selon les cadres législatifs en vigueur.

Cette multiplication des points de production impose une adaptation des infrastructures et une gestion plus dynamique du réseau. L’enjeu est d’éviter :

- les surcharges en cas d’excédent de production solaire ou éolienne ;

- les tensions sur le réseau en cas de baisse soudaine de production ou de hausse de la consommation.

Aujourd’hui, la réponse traditionnelle repose encore sur le recours aux centrales thermiques, émettrices de CO₂, ainsi que sur le marché européen, qui repose lui-même en majorité sur les centrales thermiques. Heureusement, des solutions plus durables existent pour améliorer la flexibilité du réseau.

La flexibilité du réseau électrique, un impératif pour la transition énergétique

Optimiser la production renouvelable

Les pics de production des énergies renouvelables ne coïncident pas toujours avec les pics de consommation :

- le solaire produit massivement en journée, alors que la demande des foyers est plus forte le matin et en soirée ;

- l’éolien peut générer un excédent d’électricité pendant la nuit, période où la demande est faible.

Sans flexibilité, cet excès d’énergie peut être perdu ou contraindre les gestionnaires à brider la production d’énergie renouvelable. À l’inverse, une demande élevée lors des périodes de faible production oblige à activer les centrales thermiques.

Réduire l’impact des pics de consommation

Lorsque la production renouvelable est insuffisante (peu de vent, faible ensoleillement), deux options s’offrent au réseau:

- Activer des centrales thermiques à gaz ou à charbon, ce qui génère des émissions polluantes et carbonées.

- Mieux répartir la consommation grâce à des mécanismes de flexibilité.

Cette dernière solution est bien sûr préférable. Elle génère moins d’émissions de gaz à effet de serre, permet une meilleure intégration des énergies renouvelables et contribue à la transition vers un mix énergétique décarboné.

Construire un modèle énergétique plus économique et résilient

Un réseau plus flexible ne bénéficie pas seulement à l’environnement. Il permet aussi de faire des économies ! En effet, sans flexibilité, il faudrait surdimensionner les infrastructures pour absorber les pics de demande et de production, ce qui représenterait un coût énorme. Avec une meilleure gestion de la consommation, les investissements peuvent être optimisés.

La flexibilité du réseau électrique contribue aussi à la sécurité énergétique. Elle permet de mieux réagir aux aléas techniques ou climatiques, par exemple une vague de froid entraînant une consommation soudaine de chauffage électrique. Ainsi, elle limite les risques de coupure d’électricité ou de délestage.

Les mécanismes actuels pour assurer la flexibilité du réseau électrique

La tarification incitative

L’un des moyens les plus simples d’influencer la consommation est d’adapter les tarifs de l’électricité pour inciter les usagers à consommer en dehors des périodes de forte demande.

Le système heures pleines / heures creuses encourage les consommateurs à décaler certaines consommations énergivores (ex. chauffe-eau, machines à laver) vers les heures creuses, où la demande est plus faible, et par conséquent l’électricité plus disponible et moins chère. Actuellement fixées la nuit, ces plages horaires sont amenées à évoluer pour correspondre aux pics de production solaire, comme nous le verrons plus bas.

Par ailleurs, certains contrats proposent des tarifs dynamiques. Ils varient selon la disponibilité de l’électricité, permettant d’aligner la consommation sur la production renouvelable. Dans les cas extrêmes, le prix de l’électricité peut devenir négatif en période de surproduction renouvelable, incitant les consommateurs à utiliser ou stocker l’énergie.

L’effacement de la consommation

L’effacement consiste à réduire temporairement la consommation d’électricité de certains utilisateurs lors des périodes de forte demande, en échange d’une compensation financière. En 2024, 4 GW de capacités d’effacement étaient disponibles selon RTE, soit l’équivalent de 4 réacteurs nucléaires en puissance instantanée disponible.

Certains fournisseurs proposent des offres d’effacement diffus pour les particuliers. Comment ça marche ? Certains équipements (chauffage, ballon d’eau chaude) sont automatiquement mis en veille à certaines heures pour soulager le réseau. Ce mécanisme est souvent automatisé via des compteurs intelligents, comme Linky.

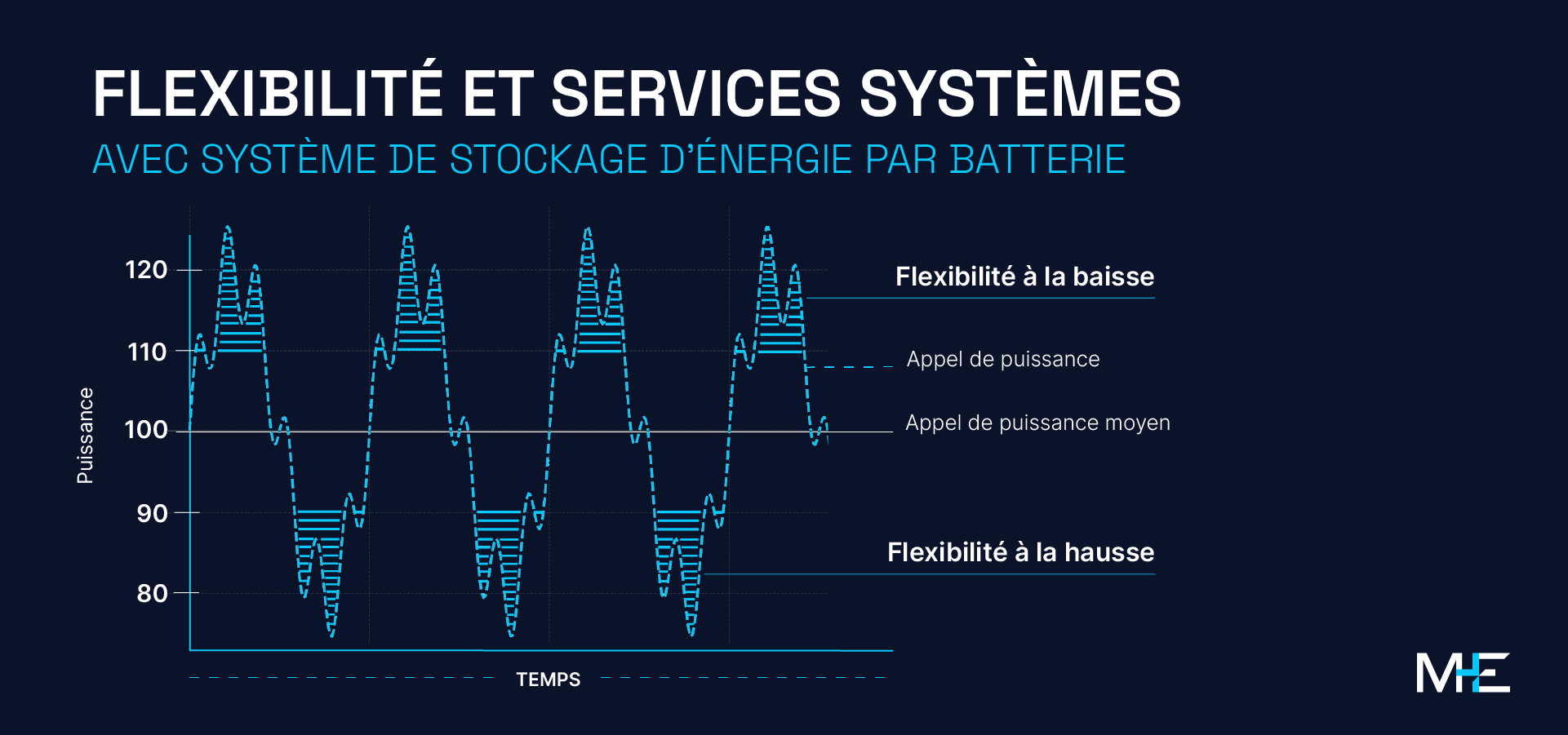

Toutefois, les grands consommateurs d’électricité, tels que les industries et les commerces, jouent un rôle central. Ils participent à des mécanismes de flexibilité à la baisse ou à la hausse : cela consiste à moduler leur consommation électrique en fonction des besoins du réseau. En période de forte demande, la flexibilité à la baisse implique une réduction temporaire de leur consommation (par exemple, en diminuant l’éclairage ou la climatisation, ou en suspendant certaines chaînes de production). Inversement, en période de faible demande ou de surplus de production (notamment d’origine renouvelable), la flexibilité à la hausse consiste à augmenter ponctuellement leur consommation (par exemple, en anticipant certains processus industriels). Ces ajustements sont rémunérés et permettent d’écrêter une partie de la production disponible ou de recourir à des moyens de production supplémentaires.

Le stockage d’énergie

Le stockage joue un rôle clé dans la flexibilité du réseau. En effet, il permet d’emmagasiner l’électricité lors des périodes de surplus et de la restituer lors des pics de demande. Aujourd’hui en France, il est majoritairement assuré par les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), qui reposent sur des bassins d’accumulation exploités en cas de besoin. Très performante, cette solution est cependant limitée par les contraintes géographiques.

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) constituent une alternative prometteuse. Ils peuvent être installés sur le réseau électrique et gérés par les opérateurs de réseau (batteries front-of-the-meter FTM), ou bien installés chez les consommateurs pour répondre à leurs besoins spécifiques (batteries behind-the-meter BTM).

Découvrez comment le stockage d’énergie par batterie permet à votre entreprise de réduire ses coûts, valoriser sa production et sécuriser ses opérations.

La gestion intelligente du réseau

Les technologies de gestion intelligente, ou smart grids, utilisent des systèmes informatiques avancés, ainsi que l’intelligence artificielle, pour surveiller et contrôler en temps réel la production, la distribution et la consommation d’électricité. Ils sont capables de prédire les variations des flux électriques en fonction des conditions météorologiques et des comportements des consommateurs. Ils permettent ainsi une meilleure intégration des énergies renouvelables et optimisent l’utilisation des infrastructures existantes.

Quels sont les équipements clés ?

- Dans les entreprises, que ce soit pour des bâtiments commerciaux, tertiaires, administratifs ou industriels, les systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) jouent un rôle clé. En pilotant automatiquement les équipements énergivores (chauffage, ventilation, éclairage, etc.) selon les besoins et les signaux du réseau, la GTB contribue activement à la flexibilité et à l’optimisation énergétique des bâtiments tertiaires et industriels.

- Chez les particuliers, les compteurs intelligents permettent un suivi en temps réel de la consommation et un pilotage automatique de certains équipements pour mieux répartir la charge. Ils facilitent la mise en place des tarifs dynamiques et des mécanismes d’effacement. En 2024, plus de 37 millions d’utilisateurs sont équipés d’un compteur Linky en France ;

- les objets connectés et la domotique énergétique optimisent la consommation des appareils électriques (chauffage, climatisation, électroménager) en fonction du prix de l’électricité et des périodes de surproduction renouvelable. Ainsi, ils réduisent les contraintes sur le réseau, tout en améliorant le confort des usagers et réduisant leur facture énergétique.

Quels sont les leviers pour évoluer vers un modèle énergétique plus performant ?

Flexibiliser la demande en énergie

Traditionnellement, les heures creuses sont programmées la nuit pour encourager la consommation lorsque la demande est faible. Toutefois, avec l’augmentation de la production solaire, il devient plus pertinent de les déplacer en journée pour mieux absorber les surplus de production. Les fournisseurs commencent ainsi à proposer des offres adaptées aux nouvelles réalités du réseau.

Pour accompagner cette transformation, les pouvoirs publics ont prévu une nouvelle mouture du Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE 7. À partir du 1er novembre 2025, les heures creuses évolueront progressivement pour correspondre au niveau d’ensoleillement des différentes régions françaises, ainsi qu’aux capacités locales de production d’électricité. Concrètement, elles seront déplacées en journée, notamment l’après-midi où la production solaire est plus importante.

Ce qui va changer avec le TURPE 7

Pour les particuliers :

• Déplacement partiel des heures creuses en journée (11h-17h), notamment en été, afin de coïncider avec les pics de production solaire ;

• Maintien de 5 heures creuses consécutives la nuit, avec un maximum de 3 heures l’après-midi ;

• Les consommateurs seront informés au moins 1 mois à l’avance des nouvelles plages horaires définies selon leur zone géographique.

Pour les entreprises :

• Révision des plages tarifaires, en fonction des capacités locales du réseau et des pics de production renouvelable ;

• Cela implique une adaptation des usages via la GTB et autres outils de gestion énergétique ;

• Opportunité de réduction de coûts et de meilleure flexibilité énergétique.

Flexibiliser la production et la disponibilité de l’énergie

Aujourd’hui, les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) représentent 90 % des capacités mondiales de stockage de l’électricité. Bien que très efficaces, ces infrastructures sont limitées par les contraintes géographiques et environnementales. Pour diversifier les solutions de stockage, les systèmes de batteries stationnaires (BESS) s’imposent comme une solution clé. Et pour cause : elles sont plus modulaires et adaptées aux besoins locaux.

💡 Bon à savoir : la Commission européenne a récemment publié un inventaire interactif des capacités de stockage d’énergie en Europe, accessible via cette cartographie en ligne. Mis à jour en temps réel, il recense près de 67 GW de capacité de stockage opérationnelle et plus de 66 GW de projets en construction ou annoncés dans 32 pays. Cet outil permet de suivre l’évolution rapide du secteur à l’échelle européenne.

Une autre technologie prometteuse est le vehicle-to-grid (V2G), qui transforme les véhicules électriques en unités de stockage mobiles. Si cette approche reste encore marginale en France, elle est déjà largement adoptée dans d’autres pays, comme le Japon et les Pays-Bas.

En complément, le déploiement des équipements connectés (domotique, compteurs intelligents, objets connectés) doit être accéléré pour permettre une gestion plus fine de la consommation et éviter les gaspillages d’énergie.

Vous l’aurez compris, la flexibilité du réseau électrique est essentielle pour intégrer les énergies renouvelables et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Cependant, sa mise en place ne repose pas uniquement sur des solutions techniques : elle nécessite aussi un engagement fort de tous les acteurs, qu’il s’agisse des pouvoirs publics, des fournisseurs d’énergie ou des citoyens.

Grâce à des solutions telles que les incitations tarifaires, le stockage d’énergie et la gestion intelligente de la consommation, ainsi qu’à des investissements conséquents, une régulation adaptée, des subventions et des offres adaptées, un réseau plus intelligent et résilient est à portée de main. Dans ces conditions, la flexibilité du réseau pourra pleinement jouer son rôle dans la réussite de la transition énergétique.

Chez Mob-Energy, nous innovons pour rendre la recharge et le stockage d’énergie plus flexibles et durables. Découvrez nos solutions et participez à la transition énergétique !

Stockez l’énergie de vos panneaux solaires pour recharger vos véhicules électriques et votre bâtiment.